主な研究発表

基盤研究C「若手看護系大学教員のキャリア開発を支援するためのキャリアパスモデルの構築(17K12146) (研究代表者:山本裕子,分担者:鈴木明子,石原あや,石村佳代子,村井文江,山田律子)」から継続した私たちの主な取り組みを示します。

●「看護実践者から看護系大学教員へ移行した助教の新任期における経験とその支援 」,山本裕子,他、第43回日本看護科学学会学術集会交流集会,2023.

●「若手看護系大学教員のキャリア開発における研究遂行上の困難と対処 」村井文江,他,第42回日本看護科学学会学術集会,2022.

●「若手看護系大学教員のキャリア開発における教育遂行上の困難と対処」石原あや,他,第42回日本看護科学学会学術集会,2022.

●「若手看護系大学教員のキャリア開発支援を考える~教育・研究遂行におけるリアル~」,山本裕子,他,第41回日本看護科学学会学術集会交流集会,2021.

●「若手看護系大学教員のキャリア径路の可視化-複線径路・等至性モデル(TEM)による分析から-」,石原あや,他,第40回日本看護科学学会学術集会,2020.

●「若手看護系大学教員が直面している困難やニーズから考えるキャリア開発支援」,山本裕子,他,日本看護研究学会第46回学術集会交流集会,2020.

●中国における看護教育と看護教員のキャリア開発,鈴木明子,他.城西国際大学紀要,28(8) ,39-53.

●「Coping with difficulties in conducting research among nursing educators at the early career stage」, Yamamoto Y, et al., The 6th WANS, 2020.

●「Coping with teaching difficulties among nursing educators at the early career stage」, Ishimura K, et al., The 6th WANS, 2020.

●「Characteristics of faculty members working at nursing universities in Japan: Supporting the career development of nursing educators at the early career stage」, Yamada R, et al., The 23rd EAFONS, 2020.

●「若手看護系大学教員が経験している教育遂行上の困難」,石村佳代子,他,第39回日本看護科学学会学術集会,2019.

●「若手看護系大学教員が経験している研究遂行上の困難」,山本裕子,他,第39回日本看護科学学会学術集会,2019.

●「若手看護系大学教員のキャリア開発支援:看護系大学教員“不足”の解決策を探る」,村井文江,他,日本看護研究学会第45回学術集会交流集会,2019.

EAFONS 2020

若手看護系大学教員のキャリア開発における教育および研究遂行上の困難と対処

山本 裕子(畿央大学健康科学部)

鈴木 明子(城西国際大学看護学部)

石村佳代子(東都大学沼津ヒューマンケア学部)

石原 あや(兵庫医療大学看護学部)

村井 文江(常磐大学看護学部)

山田 律子(北海道医療大学看護福祉学部)

研究の背景

●若手看護系大学教員は、 慢性的な教員不足に伴う煩雑な業務のなかでライフイベントの影響も受け 、 将来ビジョンが描きにくいと考えられ 、 彼らに焦点を当てたキャリア開発支援が重要である。

●若手教員に求められる能力開発のために、「 若手看護学教員のための FDガイドライン 日本看護系大学協議会 看護学教育質向上委員会 2011)」 等が整備されているが 、 若手教員のキャリア開発支援に関する研究は十分とはいえない。

●私達は若手教員が経験している教育・ 研究上の困難について質的研究を実施し 、 以下について報告した 。

1)教育に関しては 、 実習や講義 、演習を手探りで運営していること、特に実習指導に関しては施設側との調整や専門ではない領域の指導等に困難を抱えていた(石村 他 ,2019)

2)研究に関しては 、 ライフイベントと教育活動との兼ね合いによる時間確保や 、 学位取得の壁が困難となっていた( 山本 他,2019 )

3)困難を抱える中で組織的支援は少なく 、 上司 ・ 同僚 ・ 友人など自己のネットワークの活用と研鑽といった自助努力により解決を求められている現状があった(Ishimura,etal.,2020;Yamamoto,etal.,2020 )

研究目的

若手看護系大学教員のキャリア開発上経験している教育・研究上の困難や対処の状況について明らかにし、キャリア開発支援のための示唆を得る。

研究方法

1)対象者:看護系大学で学部教育に携わっている助教で、かつ4月から翌年3月までの学年暦を1巡以上経験している教員

2)調査方法:GoogleFormによるWeb調査。2020年5月現在で日本看護系大学協議会に登録している287大学の看護学部長・看護学科長に対して調査依頼を行い、承諾が得られた93大学の助教に研究参加を依頼していただいた。

3)調査内容:教育・研究遂行に困難や対処と思い、現在までのキャリアパス・キャリアの実際、転機を迎えたきっかけ、教員継続の意思、キャリア展望、年齢、性別、世話・介護を要する家族の有無、看護基礎教育、専門領域、学位の有無、大学の設置主体、所在地域、雇用形態、大学院設置の有無、大学院担当授業科目の有無等。

4)倫理的配慮:研究メンバーの所属大学の倫理審査委員会の承認を受け、調査は無記名で、セキュリティ保護がされたWebツールを用いて実施した。

5)分析方法:SPSSver.27による統計分析

結果

①対象者の背景

168名より回答を得た。平均年齢41.4±6.7歳(29-63歳)、助教経験平均年数3.8±2.8年(1-17年)であった 。 看護基礎教育は看護系大学が57.1%で、学位は修士 90.5 % 、博士11.3 %であった。大学の設置主体は、私立 56.0 % 、公立25.0%、国立19.0%であった 。 雇用形態として任期があるものは51.2%であった。

②教育活動における困難

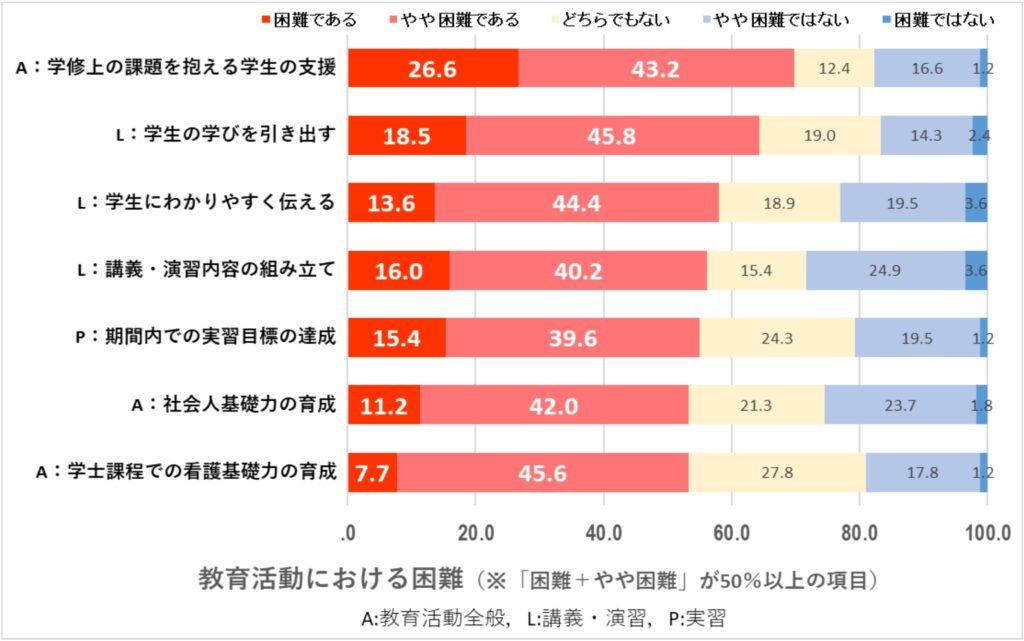

「困難である」と「やや困難である」を「困難」として全体の半数以上だったものを図に示した。最も多かったのが、教育活動全般において「学修上の課題を抱える学生の支援」であった。次いで講義・演習において「学生の学びを引き出す」、「学生にわかりやすく伝える」と続いた。実習では「限られた期間内で実習目標を達成させる」ことが困難に挙げられた。

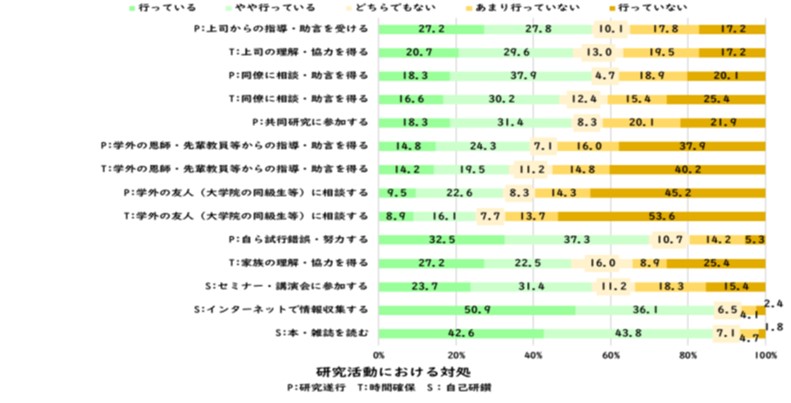

③研究活動おける対処

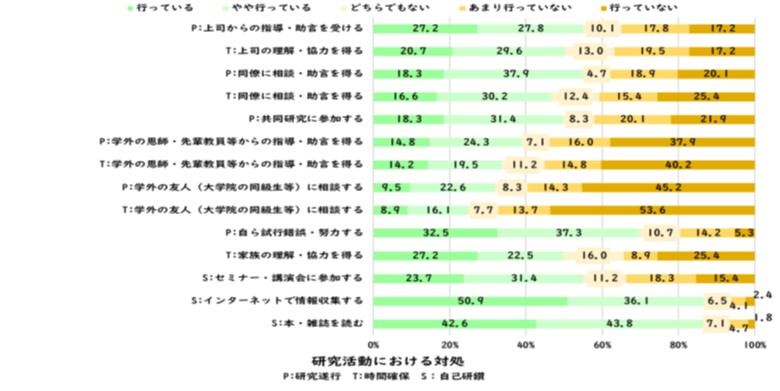

授業における対処と実習における対処について示した。授業・実習の両者で「上司の指導・助言を受ける」8割強、「同僚に相談する」8割前後が「行っている」「やや行っている」と回答しており、学内でのサポートにより対処していた。

④教育活動における対処

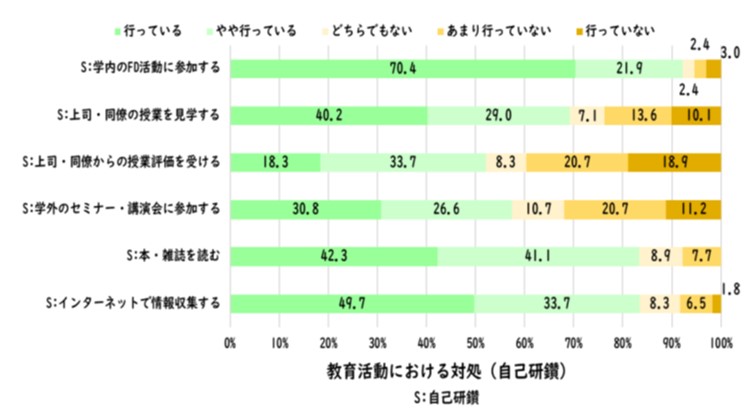

教育活動における対処:教育活動における困難に対処するための自己研鑽として、学内のFD活動が最も多く活用されていた。次いで、インターネットによる情報収集や本・雑誌からの知識の獲得がなされていた。

⑤研究活動における困難

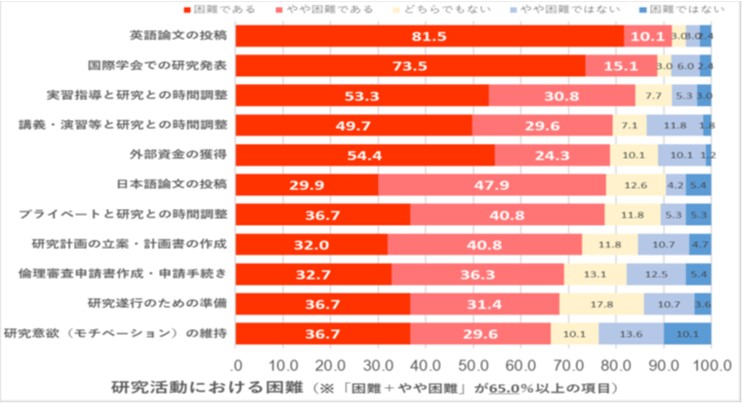

「困難である」と「やや困難である」を「困難」として6割以上だったものを図に示した。海外への研究の発信を困難と捉える助教が9割を占めていた。次いで研究時間管理に関する困難で、8割前後の助教が困難としていた。それ以外には研究遂行のための行動レベルの困難を7~8割の助教が困難とし、研究意欲を持ち続けることに関しても困難としていた助教が7割近くみられた。

⑥教育活動における対処

研究実践と時間確保において、上司の指導・助言、理解・協力を得ているものが半数強みられた。一方、自ら試行錯誤・努力すると回答したものが7割みられた。自己研鑽では特にインターネットが活用されている実態も窺えた。

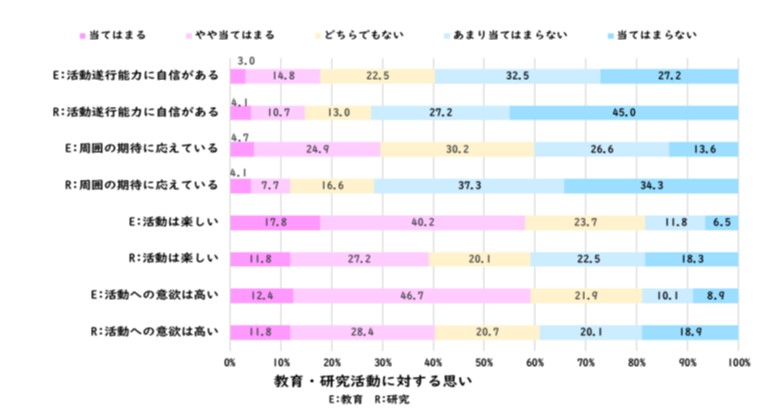

⑦教育・研究活動に対する思い

教育・研究活動で共に「当てはまる」が最も少なかったのは「活動遂行能力に対する自信」であり、教育活動で6割、研究活動では7割の助教が活動遂行能力に自信がないと回答していた。一方、教育活動では6割近くの助教が教育活動は「楽しい」「意欲は高い」と前向きな回答もみられたが、研究活動では前向きな回答は4割弱にとどまった。

考察

●看護系大学の助教が経験している教育活動における困難では、教育活動全般に関わる「学修上の課題を抱える学生の支援」や講義・演習に関わる「学生の学びを引き出す」「学生にわかりやすく伝える」等、教授活動に関することが多く、実習に関するものは少なかった。これは実習は自身の看護実践経験に基づいて対応できることが多いことによるものと考えられた。一方、対処では上司や同僚からの指導・助言や学内のFD活動への参加によりなされており、学内の資源が重視されていることが窺えた。

●研究活動は全般的に困難と感じているものが多く、特に海外への研究の発信や研究遂行のための行動レベルでの困難を抱えていた。研究者としても経験知が少ないと考えられ、支援を必要としていると考えられる。しかしながら、困難に対して自ら試行錯誤・努力すると回答したものが7割みられ、自律した研究者を目指して努力する姿勢も窺えた。

●教育活動・研究活動の遂行能力においても自信も乏しく、研究活動への意欲や楽しさを見出すことが難しい状況もあり、このような状況を改善するための支援の必要性が示唆された。

結論

看護系大学の助教が経験している教育・研究活動における困難、およびキャリア継続にかかわる要因が明らかとなった。これらを踏まえて看護系大学の助教を支援するプログラムを開発することが課題である。